| 一脈相承|超詳解馬面裙的歷史源流 | 您所在的位置:網(wǎng)站首頁 › 廉貞 七殺 夫妻宮 › 一脈相承|超詳解馬面裙的歷史源流 |

一脈相承|超詳解馬面裙的歷史源流

|

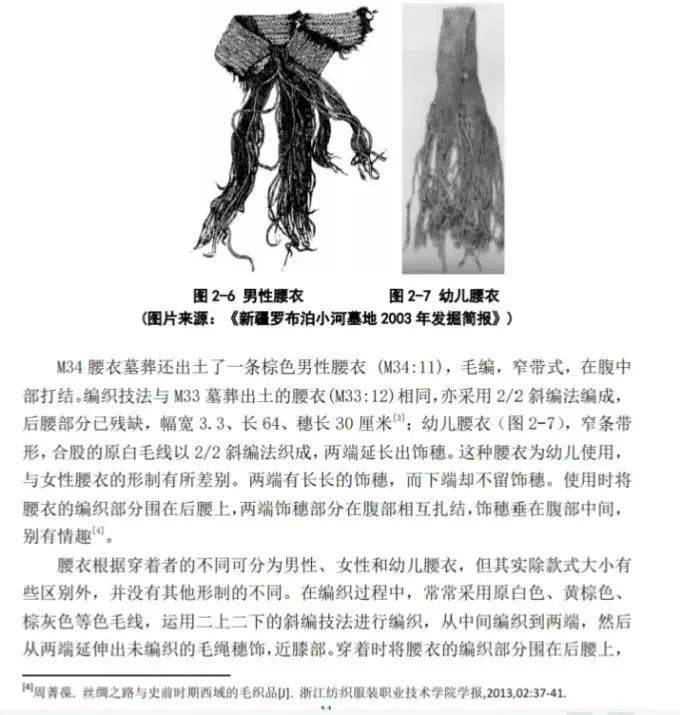

而同樣距今3000多年的非華夏服飾文化,其形態(tài)是“腰衣”。

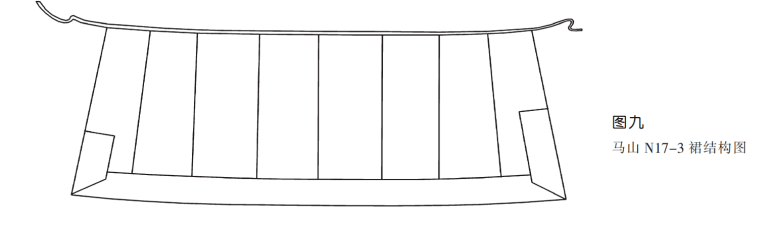

距今2000多年前戰(zhàn)國馬山楚墓出土的單裙,其結(jié)構(gòu)是多幅拼接的幅裙,一片式圍合。

圖片引自 《北京大學(xué)藏秦代簡牘《制衣》的“裙”與“袴”》 這條裙子是迄今為止發(fā)現(xiàn)的最早實物裙子。距今2100年西漢馬王堆一號墓出土的單裙,與先秦時期相比,基本上沒有本質(zhì)上的區(qū)別,只是裁片大小、緣邊等細(xì)節(jié)變化。

圖片引自 《北京大學(xué)藏秦代簡牘《制衣》的“裙”與“袴”》 距今約1800年魏晉花海畢家灘墓葬出土的緋碧裙,其結(jié)構(gòu)是多幅拼接的幅裙,一片式圍合,并且打褶。跟先秦和兩漢的裙子相比,也沒有本質(zhì)上的差異,就是拼接的色彩不同,也就是間色裙。

而與之對應(yīng)的,差不多漢魏時期的“胡服”裙子,明顯有著結(jié)構(gòu)上的差異。

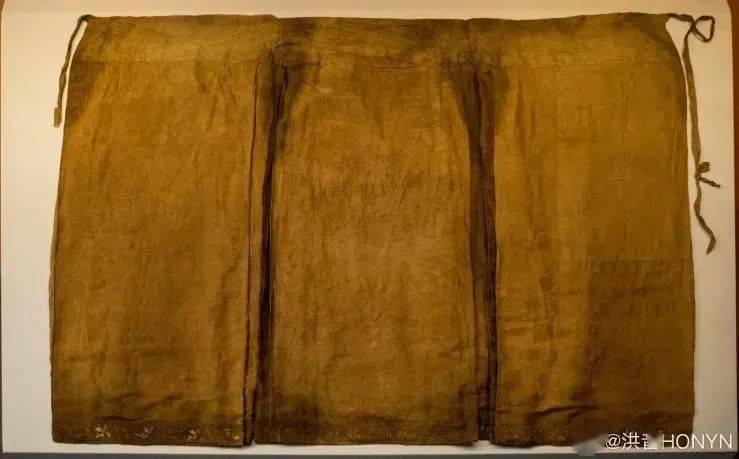

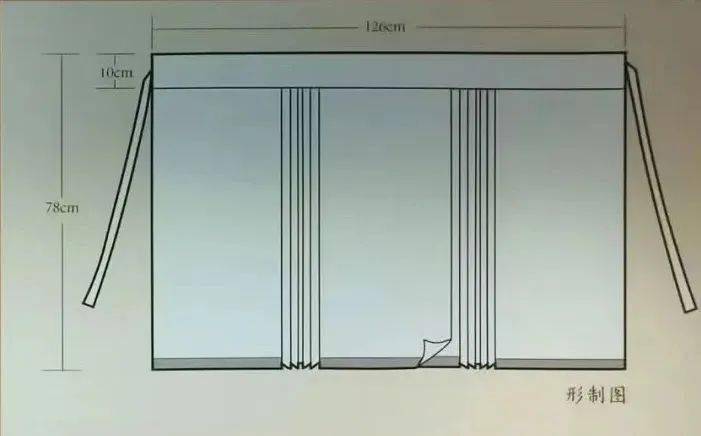

新疆山普拉墓地出土的黃色毛布裙,約漢晉時期。可以看出,當(dāng)時的非華夏漢服體系的裙子,是套穿的,裙頭部分運用抽褶方式。 一個是圍合穿,一個是套穿,無論如何也無法得出漢服體系中的裙子來源于胡服的結(jié)論。 我們再來看距今1000多年的唐代間色裙,其結(jié)構(gòu)是多幅拼接的幅裙,一片式圍合。跟漢魏裙子相比,也沒有本質(zhì)上的差異。

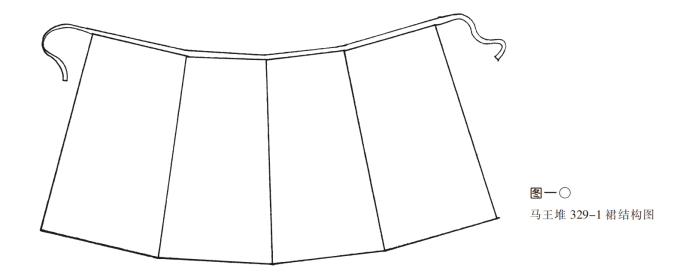

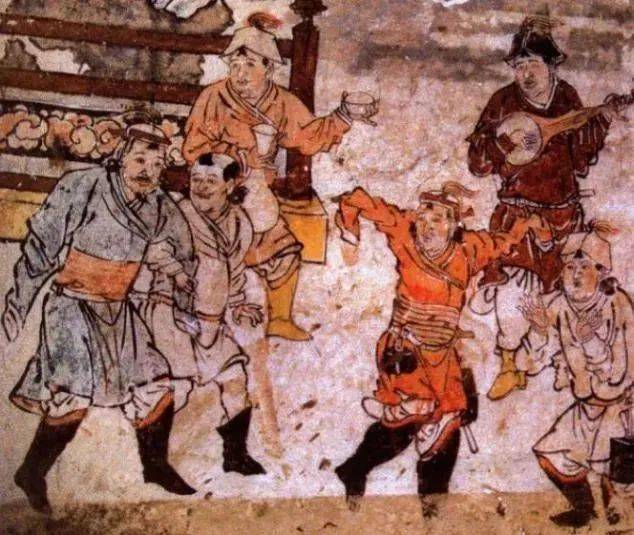

綠綺紫綾紅蠟纈絁間縫面紅絁里夾裙、紫綾綠絞纈絁間縫黃絁紅絞纈絁間縫雙面裙 日本奈良正倉院南倉藏正倉院事務(wù)所.正倉院寶物:宮內(nèi)廳藏版·南倉(二)[M].東京:每日新聞社,1994:19,100. 而唐朝時期的“胡服”,以“套頭”為特色。比如《魏書》卷102記載:“其俗:丈夫剪發(fā),戴白皮帽,貫頭衫,兩廂近下開之。”《太平御覽》載:“其衣則縫布二幅,合兩頭,開中央,以頭貫穿。” 我們實在不能理解,明明一直傳承有序的華夏漢服裙子,為什么非要說是來源于“胡服”? 根據(jù)目前資料,馬面裙雛形源自宋代旋裙,即兩片式圍合裙。最大的變化就是從原先的一片式圍合,變成兩片式圍合。雖然說在宋以前,女性常常存在疊穿兩條裙子的做法,但是都是兩條裙子分別圍合,這是穿搭方式。 真正突破傳統(tǒng)的一片式圍合裙子,創(chuàng)新出兩片式(即裙腰相連裙擺分離式)圍合裙子的,明確記載是宋代的旋裙。考古實物所見最早的案例是黃昇墓出土的兩片裙。

圖片來源于網(wǎng)絡(luò)

圖片來源于《漢服通論》 旋裙見于宋代江修復(fù)《江鄰幾雜志》:“婦女不服寬袴與襜,制旋裙,必前后開胯,以便乘驢”,孟暉在《開衩之裙》中描述宋代的旋裙:“此類宋裙乃是由兩片面積相等,彼此獨立的裙裾合成,做裙時,兩扇裙片被部分地疊合在一起,再縫連到裙腰上。”可知以下幾點,第一,旋裙不是褲子也不是“襜裙”;第二,結(jié)構(gòu)特征是前后開胯;第三,與騎驢,或者騎馬有關(guān),褲子之外再加一條裙子。“前后開胯”這個結(jié)構(gòu)特征有可能受缺胯袍服的影響,但是旋裙不是胡服,因為如果是胡服,那么直接穿“襜裙”就好了,或者直接在“襜裙”上改改就好了。 總之,馬面裙的雛形來自宋代的旋裙,而旋裙有可能吸取了缺胯袍衫中前后開衩的元素,注意,這里說的是元素。旋裙吸取了這種元素,也不是生搬硬套,直接在前后開衩,而是化為己用,創(chuàng)造性地發(fā)明了兩片式圍合款式。 旋裙以及后來的馬面裙,從結(jié)構(gòu)上,與遼金契丹等“胡服”是兩條發(fā)展線索,馬面裙來源是中國傳統(tǒng)裙子樣式,并不起源于胡服。 貳 馬面裙實物見于宋末元初墓葬,陪葬品不一定是新朝新款。 目前所見完全具備馬面裙形制結(jié)構(gòu)特征的實物,見于宋末元初的華容墓。因為該墓葬下葬時期是在元代,所以就有人得出結(jié)論,馬面裙或者馬面褶裙是元代發(fā)明的,甚至引申為遼金元胡服。但這里面有兩個問題: 1、 漢服形制朝代論的說法,往往以改朝換代來論斷一個款式的存在與否、歸屬時代,忽略了服飾事物本身的連續(xù)性。 2、宋末元初的墓地,埋葬不一定是新朝新款。墓主人不一定要陪葬舊衣服,但是舊款式與舊衣服是兩個概念。 宋末元初華容墓中的裙子,具備了馬面裙的全部結(jié)構(gòu)特征,也包含了三個最關(guān)鍵的特征:圍合式、馬面褶、旋裙結(jié)構(gòu)。

圖片來源見水印

圖片來源湖南省博物館 華容墓位于華容縣城關(guān)鎮(zhèn)陰嘴山,1987年發(fā)掘,女尸身著15件袍服,并隨葬紡織品80余件,另有漆粉盒、木梳、銅鏡和紙幣等。根據(jù)博物館的介紹,女墓主的生活年代應(yīng)在宋末元初,服飾基本沿承宋人風(fēng)格,抹胸、直領(lǐng)衫、方片裙、開/合襠褲、翹頭履成為女性的日常裝束。 墓主人出生于南宋,根據(jù)墓葬中的陪葬品推算,下葬時至少在1287年。華容墓女主人死的時候約32歲,約出生于1255年。1276年長沙被攻陷時,她約21歲,她前半生都生活在南宋,她的所有其它陪葬品中,都沿襲了宋代風(fēng)格,那么把她單單獨獨的一條裙子斷定為元代的新款,是不是還是有待商榷?墓主人即便下葬時全部做新的衣服,也無法證明新衣服不是沿用的舊款啊。 如果要論證馬面裙是元代誕生的,那么就需要拿出實錘來排除華容墓這條裙子的款式在南宋誕生的可能性。否則憑什么說,華容墓的其它陪葬品可以沿用南宋的風(fēng)格和款式,就偏偏這條裙子沒有沿用?

蘇州吳張士誠母曹氏墓清理簡報《考古》1965年06期 以上的材料說明的問題是,在墓主人的成年生活時期,甚至前半生生活時間都在南宋的前提條件下,不能由此斷定具備馬面裙一切結(jié)構(gòu)特征的裙裝款式,必然誕生于元代。如果要論證“馬面裙誕生于元代”,那么就必須要對以上墓葬實物進行考證,排除掉“馬面裙誕生于南宋”的可能性。從嚴(yán)謹(jǐn)角度來講,只能說具備馬面裙結(jié)構(gòu)特征的裙裝款式誕生于宋末元初,而不能直接斷定為元朝創(chuàng)制。 漢服體系雖然在元代處于較為弱勢地位,但是還有延續(xù)。元代馬面褶裙繼續(xù)發(fā)展,張士誠母曹氏墓(蘇州吳張士誠母曹氏墓清理簡報《考古》1965年06期)出土有類似結(jié)構(gòu)的實物。 叁 馬面褶裙的褶與元的“橫褶”無關(guān)聯(lián);“馬面”一詞出現(xiàn)于明朝 有人總是說馬面裙的褶裥來源于“胡服”,可是裙子上的褶裥并不是什么稀罕物,一直以來都有,在周代文獻中稱之為“辟積”。比如唐代的白花纈綠絹裙(俑衣):

新疆吐魯番阿斯塔那187號墓出土 比如南宋福建福州黃昇墓出土的褐色羅印花褶裥裙:

所以說馬面褶裙的“褶裥”并不需要從胡服那里去引進。 蒙元時期典型代表為腰線襖,長這個樣子:

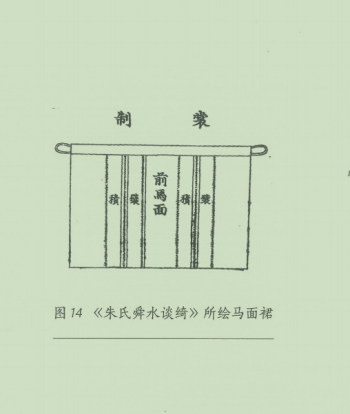

圖片引自網(wǎng)絡(luò),感謝網(wǎng)友南毅提供 最為突出的特征是腰部橫向的褶裥線條,以及下方密密麻麻的小細(xì)褶。如果馬面褶裙真的來源于腰線襖,那么要體現(xiàn)出標(biāo)志性的橫向褶裥來,或者要把這種一圈密密麻麻的風(fēng)格學(xué)過去。 漢服體系是開放的,善于學(xué)習(xí)的,如果借鑒和吸收了他人的元素,也大大方方承認(rèn)。問題是,不能說,反正大家腰部上都有褶子,所以你馬面裙就是來源于遼金元……宋末一直到元末,具備全部結(jié)構(gòu)特征的馬面裙已經(jīng)出現(xiàn),已經(jīng)成型。到了明代,這種結(jié)構(gòu)特征的馬面裙繼續(xù)發(fā)展,不僅是類型更加精細(xì)、完整,面料和做工也更加精美、豐富。 可以說,明代是馬面裙定型時期。明代出現(xiàn)了“馬面褶”這個詞匯,見于劉若愚《酌中志》:“其制后襟不斷,而兩傍有擺,前襟兩截,而下有馬面褶,往兩旁起。”這個是指袍服的腰部處理,是一種細(xì)節(jié)的形容,還沒有上升到裙子款式的命名。至少在明末,明確地用“馬面”一詞來描述裙子(裳)的光面部分。

圖片引自《朱氏舜水談綺》 “馬面”一詞在古代除了筆記小說里的“牛頭馬面”外, |

【本文地址】

| 今日新聞 |

| 推薦新聞 |

| 專題文章 |